神棚とは、神道の神様を祭るための棚で、家庭や会社などに設置される小さな神社のようなものです。

神棚を祀るということは、神社に参拝するのと同じ意味を持っています。

家庭で神棚が祀られるようになったのは江戸時代の初期と言われており、生活の中に「祈りの場」を設けお祀りするという日本の伝統的習慣でもあります。

家内安全や一族の繁栄を願う目的で神棚を飾っている家庭は多いですが、意外と知られていないのが神棚の配置場所や祀り方です。

この記事では、神棚の正しい配置方法やタブーについて紹介していきます。

神棚には、氏神様や崇敬する神社のお札をお祀りするという役割があります。

仏壇がご本尊やご先祖様を祀るのに対し、神棚では日本古来の神々を祀ります。

そのため、家の間取りによっては難しい場合もありますが、できるだけ神棚を祀るのに適した方角や向きに合わせて設置するのが望ましいです。

神棚を祀るのに適した場所・方角

神棚を祀る際に適している場所は、下記のとおり。

- 目線の高さよりも高い位置

- 神棚の正面が「南/南東/東」を向くように設置できる場所

- 日当たりが良く明るい部屋

- 家族が集まりお参りしやすい場所(和室・リビングなど)

神棚を設置するということは、神様をお祀りしているということです。

設置する場所は、人の目線よりも高い位置を選びましょう。

また、神棚の下をくぐり抜けたり、神棚の上を通ったりすることがない場所が理想です。

神棚の上に部屋がある場合

2階建てやマンションの場合、上に部屋があり人が通るのはどうしても避けられません。

その場合は、神棚を設置した部分の天井に「雲」と書いた紙を貼りましょう。

「天」や「空」の文字を使う場合や、雲をかたどった模様が入った「雲板」を設置することもあります。

それにより「神棚の上には何もない」という状況を設定できます。

神棚を祀るのに不向きな場所

神棚を設置する際に、避けた方が良い場所もいくつかあります。

例えば、

- 仏壇と向かい合う場所

(仏壇と神棚のうちどちらか一方を拝むときに、もう一方に対して背中を向けることになるため) - ドアなどの出入口付近や階段の下など人がよく通る場所

- トイレの近くやトイレと背中合わせの場所

- 神棚の真上の部屋がトイレや廊下などの場所

も神棚を置くには適さないとされています。

絶対に禁止(タブー)ではありませんが、ご自宅の造りに合わせて可能な範囲で設置場所を選ぶようにしましょう。

神棚の祀り方

神棚の祀り方には一定の決まりがあります。

基本的な祀り方は下記のとおり。

- 神棚を祀る棚(棚板・つり板)を設置

- お宮・宮形を設置

- 宮形の中にお神札(お札)を納める

- 神具やお供えを飾る

初めて神棚をお祀りする際には、壁に棚を取り付ける必要があります。

マンション住まいで洋間しかない場合や、賃貸住宅のため穴を開けられない場合は、ピクチャーレールやディアウォール(つっぱり棒)を利用する方法がおすすめです。

また、神棚の形によっては、お札の飾り方が異なります。

ここでは、神棚の種類とお札の並べ方を見ていきましょう。

宮形・お宮(神棚)の設置

宮形とは、神社の社殿をかたどったもので、一般的に神棚のことです。

棚板を取り付けた後に設置します。

素材や形状によって分かれていますが、代表的なものが下記のとおり。

- 最も一般的な神明造り(伊勢神宮の皇大神宮を模したもの)

- 代表的な形式の切妻造りである大社造り(出雲大社の社殿様式を模したもの)

- 屋根が前に長く伸びた流造り(全国で最も多い神社建築様式)

- 箱に覆われているような箱宮造り(棚板不要の壁かけタイプやコンパクトサイズで近年人気)

また、扉の数でも違いがあり、主に家庭で利用される場合は

- 一社造り(扉が1つの神棚)

- 三社造り(扉が3つで、複数のお札を祀ることができる一般的な神棚)

の場合が多く、どちらを選ぶかでお札の配置方法が変わってきます。

三社造りには、屋根が全部繋がっている通し屋根と、真ん中の部分が高くなっている違い屋根などさらに細かい種類があります。

お神札(お札)の並べ方

宮形の中には、お札をお祀りします。

お札の種類には、

- 伊勢神宮のお札である神宮大麻(じんぐうたいま)

- 現在住んでいる土地や家をお守りしている氏神神社のお札

- 個人の信仰などで崇敬している崇敬神社のお札

があります。

伊勢神宮でいただく「天照皇大神宮」のお札である神宮大麻のお札が、一番位の高いものです。

一社造りのお札配置

一社造りの場合は、手前から順にお札を重ねてお祀りします。

- 神宮大麻

- 氏神神社のお札

- 崇敬神社のお札

という順で、一番位の高い「神宮大麻」のお札を前に持ってきます。

三社造りのお札配置

三社造りの場合は、

- 向かって中央に神宮大麻

- 向かって右側に、住んでいる地域の氏神神社のお札

- 向かって左側に、地縁や血縁とは別に、個人的に信仰している崇敬神社のお札

をお祀りします。

なお、これらのお札は1年間祀り、古くなったものは神社にお返しします。

神棚へお祀りする神具

神棚には、宮形やお札以外に神具を飾ります。

一般的に必要となる神具をまとめてみました。

神鏡(しんきょう)

鏡と対面することで、自分の心を神鏡に映してふりかえり、清らかな心で神さまへと向き合うためのものです。

神棚の正面に置くのが一般的で、神具の中でも非常に重要な位置づけです。

しめ縄

神聖な場所である神棚に取り付けるしめ縄は、神聖な区域と外部とを区別するためのものです。

魔除けとして設置し、無病息災・家内安全を願うという意味もあります。

神棚の上部や雲板に取り付ける場合が多く、紙垂(しで)と呼ばれる稲妻形の紙片を下げ、太い方を右・細い方を左にして飾ります。

また、年末に交換するのが一般的です。

榊立て(さかきたて)

神棚に欠かせない榊を入れてお飾りします。

神棚の左右に置くので一対(2つ)必要です。

水はこまめに取り換え、榊は毎月1日・15日に新しいものに換えます。

水玉(みずたま)

お水を入れてお供えをするための神具です。

お供えをするときはフタを外して、神棚に向かって左側に設置します。

高月(たかつき)または皿

神棚に塩やお米をお供えするための神具です。

皿に脚が付いた形のものを高月(たかつき)や高杯(こうはい)と呼びます。

神棚に向かって左側にお米、右側に塩を入れます。

塩・お米それぞれ1枚ずつの計2枚必要です。

瓶子(へいじ)

神様にお神酒をお供えするための神具です。

神棚の左右に置くので一対(2つ)必要です。

以上、一般的な神具について紹介しました。

他にも、

- 神棚を明るく照らしてくれる「灯篭(とうろう)」

- お供え一式を乗せる台となる「三宝・三方(さんぽう)」「八足台(はっそくだい)」

などを合わせて飾ることもあります。

神棚へのお供え方法

神棚には日頃からお供えをします。

ここでは、お供えの頻度や配置について見てみましょう。

基本のお供え(毎日)

神棚への日々のお供えでは、

- お米

- 塩

- 水

の3つを供えるのが一般的です。

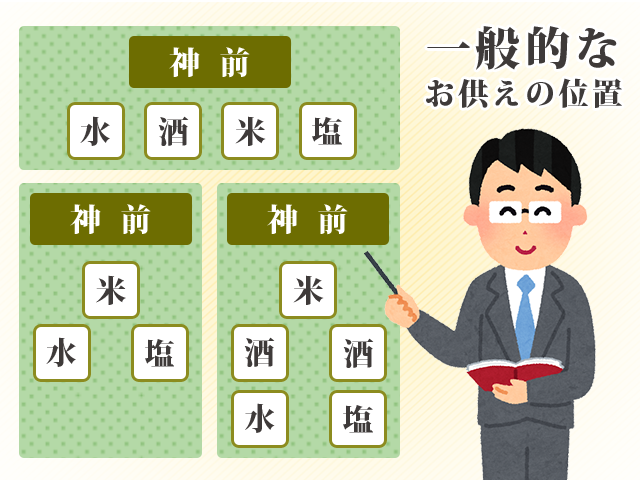

お供えの置き方は、中央にお米を置き、神棚に向かって左側に水、右側に塩を置く配置が一般的です。

並びとしては、神棚に向かって左から「水・お米・塩」と並びます。

神様へのお供えは神饌(しんせん)といい、中でも生ものは生饌(せいせん)、調理したものを常饌(じょうせん)といいます。

神饌は、三方(三宝)などのお供えを乗せる台に配置して供えるのが一般的ですが、ご家庭の配置スペースに応じて無理のない範囲で用意するようにしましょう。

また、お米については、生のお米を使うことが多いですが、炊いたご飯でも問題ありません。

お神酒(お酒)は、毎日お供えする必要はありません。

毎日のお供えに関しても、無理のない範囲で行いましょう。

最近では、月次祭というお祭りの日に合わせて、毎月1日・15日に取り換える方も増えています。

月次祭(1日・15日)のお供え

毎月1日と15日は、神棚のお供えを普段よりも豪華にし、お神酒も供えるのが一般的です。

お神酒をお供えするときには、お猪口や瓶子に入れます。

このときの配置は、横一列に並べる場合は、神棚に向かって左から「水・酒・お米・塩」となります。

毎月1日や15日に限らず、家庭内でお祝い事があったときにもこうしたお供えをします。

また、初物やいただき物があったときには、一度神棚にお供えをしてからいただきましょう。

正月のお供えや飾りつけ

お正月には、月次祭と同様、お米・お神酒・塩・水を神棚に飾ります。

お供えの配置も、月次祭と同じような配置になります。

また、お正月には、年神様(としがみさま)を迎えるために正月飾りを行います。

正月飾りに変えるのは、12月28日か12月30日が望ましいです。

12月29日だと二重苦や苦待つなどを連想してしまうため、縁起がよくありません。

また、12月31日だと一夜限りで、神様に対して失礼にあたってしまうというのが理由です。

通常の飾り・お供えに追加でよく知られている

- しめ縄

- 門松(かどまつ)

- 鏡餅(かがみもち)

をお供えします。

また、新年を迎える前に古くなってしまった場合は、新しいものに替える必要があります。

しめ縄を代えることで、清浄さを保ち、門松を置いて神様を招き入れます。

また、鏡餅は、その年に収穫したお米をお供えするという意味合いがあります。

正月飾りを下げて通常の配置に戻すのは、一般的には1月7日ですが、地域の慣習によっても差があります。

その他(生饌・常饌)のお供えについて

神棚に、お魚や野菜などをお供えするときにも配置方法に決まりがあります。

お魚の場合には、川魚と海魚で配置する向きが異なります。

- 川魚は、背中の部分を神様の方を向くように配置

- 海魚は、お腹の部分が神様の方を向くように配置

また、野菜や果物をお供えするときには、花の咲く野菜を正中向きに配置します。

右側に置く場合は少し左向きにするような具合で、逆に左側に置くのであれば少し右に向けます。

なるべく新鮮な野菜を供えるのが望ましいです。

見ただけで鮮度が落ちている野菜は神様に対して失礼にあたるので注意しましょう。

新鮮でもふさわしくないものもあります。

- ニンニク

- ネギ

- ニラ

などのニオイが強い野菜は、お供えとしてあまりふさわしくありません。

お供えの取り換え・処分

神棚へのお供えを交換するタイミングに決まりはありません。

しいて言うのであれば「鮮度が落ちてきたとき」には、新しいお供えものが準備できていなくても、下げるようにしましょう。

特に、生ものをお供えした場合には、古くなりやすいため、次の日には下げた方が良いでしょう。

本来であれば、お米などは毎日お供えをするものですが、実際のところ毎日交換をするのは大変なため、数日おきでもさほど問題ありません。

一般的には、下記の頻度でお供えものを下げて交換しているケースが多いです。

- 1週間に2回か3回程度の頻度

- 月次祭(1日と15日)のタイミング

また、忙しくても「水」だけは毎日交換するようにしましょう。

そして、取り換えたお供えものは、その後自分たちでいただくというのが理想です。

お供えしたものを食べることに抵抗がある方もいるかも知れませんが、神様から力を分けてもらえると考えるといいでしょう。

神棚へのお参りの作法

神棚への一般的なお参り作法は、二礼・二拍手・一礼という作法です。

- まずは、神棚に向かって2回、深くお辞儀をします。(二礼)

- 手のひらを軽く音が出るくらいの強さで叩き、2回目は手を合わせたまま祈ります。(二拍手)

- そして最後にお辞儀をします。(一例)

お参りをするタイミングは特に決まっていませんが、お供えものの取り換えと合わせてお参りをする方が多いです。

1日2回、朝と夕方にお参りをすると決めておくのも良いでしょう。

崇拝している神社によっては、二礼・二拍手・二礼でのお参りを作法とする神社もあります。

この場合、最後のお辞儀を2回行うだけで、他の部分は大きく変わりません。

また、二礼・二拍手・一礼でも、最後にお辞儀をした後に一歩後ろに下がって、軽くもう一度お辞儀をするところもあります。

神道は、日本各地で古来から伝わる信仰で、地域によってお祀りやお参りの作法が異なることもあります。

お参り作法については、お住まいの地域や神社などで確認をされると良いでしょう。

仏具や位牌でもギフトをもらえるチャンス!1万円以上のご購入でギフト券がもらえる仏壇店特集

特集店舗では、1万円以上の商品を購入した方に最大100万円分のギフト券をプレゼントしています。 ※通常店舗は5万円以上の購入からプレゼント。

5万円未満の仏具や位牌でもギフトをもらえるチャンス!ぜひ、ご利用ください。